Rénovateur éclairé de la musique arabe, Anouar Brahem est un oudiste brillant et un compositeur admiré des musiciens. Ses albums en compagnie des Français François Couturier et Jean Louis Matinier, ou des Anglais Dave Holland et John Surman en sont la preuve. Cette fois le fruit singulier de quarante ans de recherches acoustiques nous arrive en double format : un nouvel et superbe album, After The Last Sky (après huit ans de silence discographique) et la réédition en vinyle de Madar, un enregistrement précieux de 1994, en compagnie de Jan Garbarek. A offrir sans hésitation.

Rénovateur éclairé de la musique arabe, Anouar Brahem est un oudiste brillant et un compositeur admiré des musiciens. Ses albums en compagnie des Français François Couturier et Jean Louis Matinier, ou des Anglais Dave Holland et John Surman en sont la preuve. Cette fois le fruit singulier de quarante ans de recherches acoustiques nous arrive en double format : un nouvel et superbe album, After The Last Sky (après huit ans de silence discographique) et la réédition en vinyle de Madar, un enregistrement précieux de 1994, en compagnie de Jan Garbarek. A offrir sans hésitation.

PAR FRANCISCO CRUZ PHOTO : CATERINA DI PERRI – ROBERTO MAZOTTI MARCO BORGGREVE

MEDITATIONS DANS UN OASIS DE PAIX

L’exercice de transcription de la musique modale arabe vers l’écriture classique européenne, Anouar Brahem le pratique souvent en fonction des musiciens invités à jouer avec lui. Heureusement, il y a ceux qui possèdent une disposition presque naturelle à s’ouvrir à un vocabulaire musical différent – le cas de Garbarek, Jack DeJohnette, Django Bates ou Anja Lechner, par exemple. Parfois, il écrit aussi des mélodies qui se révèlent techniquement plus enracinées dans la tradition arabe ou persane : par rapport à la manière, à l’ornement, à la façon de prendre un mordant, un glissando ou un vibrato. Pour lui, ce sont des aspects très importants à prendre en compte, même en jouant avec des grands musiciens : « parce que je ne veux pas que ma musique sonne faussement orientale ». Toutefois, des aspects très subtils ne peuvent pas se transmettre par la simple transcription ; «alors, il faut que je leur chante les différentes parties, et compter surtout sur l’intelligence des musiciens ». Il y a vingt ans, à cause de certaines intonations sur un morceau, John Surman a préféré ne pas jouer. C’était sa façon de respecter l’esprit de la musique.

Longtemps élève du légendaire maître Ali Sriti, Brahem a toujours éprouvé une grande affinité avec les musiques improvisées, qu’elles soient indiennes, iraniennes, turques ou même le flamenco ; toutes cousines de la musique arabe. Il fréquente aussi l’univers du jazz depuis quarante ans, « à cause de sa pluralité et de son élan créatif ; mais je n’ai jamais songé devenir un jazzman » précise-t-il. Son souci était de l’appréhender dans une perspective de renouvellement de la musique arabe, tellement riche sur le domaine traditionnel, mais figée dans son évolution.

Durant les années 80, il était dans cette quête de modernisation : quelles nouvelles formes inventer en se tournant vers le futur, sans perdre son âme et son identité ? Au début de son itinéraire Anouar Brahem s’est « révolté contre l’hégémonie de la chanson. Contre le raz-de-marée de la variété egypto-libanaise qui occupait tout l’espace sonore (ou presque) dans le monde maghrébin ». Pendant ses dix premières années de musicien, il s’est occupé à faire passer ce “message”: « la musique instrumentale est un langage en soi qui n’a pas besoin du texte ».

Cette conviction a ressurgi lors de ces nombreuses collaborations. Pour Brahem, le plus important c’est l’argument musical. « Je ne crois pas que ce soit «l’inter-culturalité» pure et simple qui rende riche une musique». Dans ce sens, nous pensons à sa rencontre avec les saxophonistes Jan Garbarek et John Surman : « J’ai d’abord rencontré deux grands interprètes, mais aussi deux grands compositeurs animés par leur propre quête musicale. Ces rencontres sont comme des électrochocs qui m’inspirent et m’aident à découvrir des choses enfouies dans ma propre musique ». On pourrait aussi avancer l’idée d’une communion philosophique, mais Brahem pense que « l’essentiel est de rester fidèle à soi-même, à ce que l’on ressent intérieurement comme une nécessité réelle d’expression, en deçà des points de vue intellectuels ».

Artiste avant toute autre considération, les préceptes islamiques sont absolument étrangers à son matériau musical. « Bien que le soufisme m’interpelle à travers sa poésie, j’assume de faire et vivre la musique comme une expérience spirituelle ». On se souvient que dans son album Thimar le morceau «Hulmu Rabia» s’inspirait des vers de Rabia de Basra, la première femme mystique de l’Islam ; mais Anouar Brahem n’est pas un adepte, juste un musicien libre d’esprit. Sa musique est un oasis de beauté en paix.

ANOUAR BRAHEM

Madar

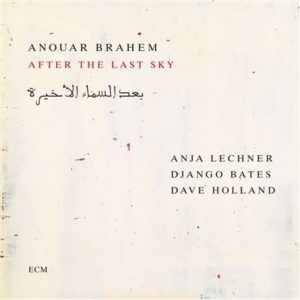

After The Last Sky

(ECM/Universal)