On ne pourra qu’esquisser un sourire en apprenant la ribambelle de déconvenues subies par l’Américain quelques mois avant l’édition de cet album. Et l’on ne pourra qu’élargir ce sourire en constatant à quel point le disque, merveille de pop arachnéenne, est excellent.

On ne pourra qu’esquisser un sourire en apprenant la ribambelle de déconvenues subies par l’Américain quelques mois avant l’édition de cet album. Et l’on ne pourra qu’élargir ce sourire en constatant à quel point le disque, merveille de pop arachnéenne, est excellent.

PAR CHRISTIAN LARRÈDE

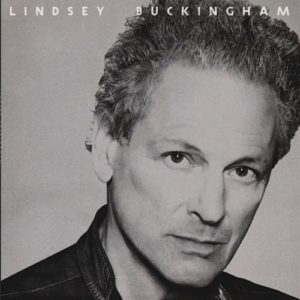

Viré de Fleetwood Mac. Un mariage en capilotade. Fâché de manière rédhibitoire (?) avec Stevie Nicks. Opération à cœur ouvert dont les séquelles endommagent ses cordes vocales. Ce septième album (rompant deux lustres de silence en solo), dont la sortie fut différée trois années durant, revient de loin, et on a envie de considérer que son créateur itou. Mais, et c’est heureux, l’ambiance délétère des coulisses ne prend jamais le pouvoir sur ces dix chansons effrontées de saveur, pure beauté, et achèvement mélodique. Surtout, Lindsey Buckingham rejette ici sa défroque de sorcier des studios (allant jusqu’à sauver plusieurs décennies durant les compositions de ses petits camarades), et d’ermite ceinturé par l’usage des substances psychotropes. Il incarne désormais un compositeur au faîte de ses capacités, un interprète solaire et déterminé. Dans le registre des détails, le Californien conserve une efficacité au finger-picking (« Power Down ») pratiquement miraculeuse. Pour ce qui est de son esprit de synthèse, certaines partitions démontrent son sens immaculé de la gestion, et du rendu, des relations effondrées et des sentiments dignes. Enfin, quelques refrains (« I Don’t Mind ») mettront tout le monde d’accord quant à la capacité mirifique du musicien d’accrocher cœurs et oreilles. Paradoxal après tout ce qui précède, Lindsey Buckingham est un album conclusif. Mais les fans ne pourront qu’espérer qu’il soit plutôt synonyme de nouveau départ. En tout cas indispensable.

LINDSEY BUCKINGHAM

LINDSEY BUCKINGHAM

Lindsey Buckingham

(East West/Warner)