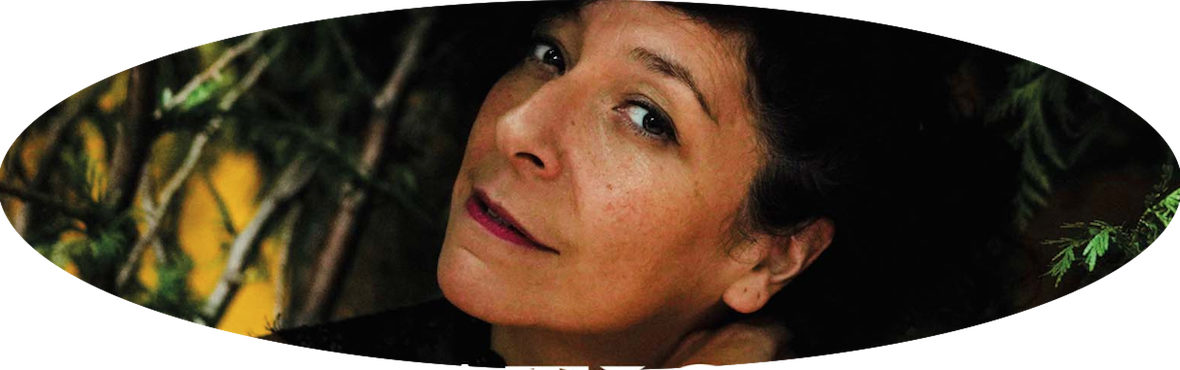

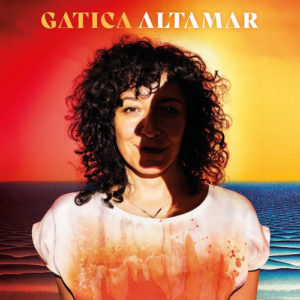

Dans l’absence (presque) totale de musiques d’origine chilienne sur les scènes françaises, la chanteuse Gatica apparait soudain comme une exception. Née à Santiago mais ayant vécue en France toute sa vie, elle s’agite depuis des années dans le milieu de la chanson pop-rock, a fait partie de diverses formations, jusqu’à entamer une expérience en leader pleinement réussie. Deux albums au compteur en témoignent, dont Altamar qui sort ces jours-ci. Présentation parisienne début mars.…

PAR FRANCISCO CRUZ

« CET ALBUM CHARRIE UNE DOSE IMPORTANTE DE JOIE.

DE LA JOIE DANS LA LUTTE »

Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, au vu de vos origines sud-américaines, vos chansons en français semblent toucher des aspects les plus intimes et celles en espagnol des sujets plus contextuels, culturels, politiques.

C’est marrant, parce que du point de vue des psychologues, on aurait tendance à croire le contraire. Mais ces aspects « intimes » j’ai l’intention de les rendre universels. Je n’ai pas envie de chanter sur moi, mais à propos de sentiments, émotions, sensations, qui nous sont communs. Au moins à tous ceux qui ont suivi des chemins de vie escarpés. J’ai envie de transmettre beaucoup d’espoir, un peu de consolation aussi. Pour moi, l’espace-temps d’un concert est un moment de paix, de protection des uns envers les autres. Un moment de communion. Avec l’espagnol j’ai plus de difficultés à m’exprimer. C’est pour moi une langue plus réfléchie. Et parfois je commets des erreurs qui rendent l’expression plus poétique. Rien de choquant, j’espère !

Ce que révèle votre nouvel album, réjouissant par delà le rythme entrainant et les mélodies chantantes des morceaux, c’est l’envie de vivre en se disant « demain ce sera plus beau ». Un album d’espoir, malgré tout.

Oui, j’ai une personnalité très « positive », bien que désormais j’ai tendance à apprivoiser mes émotions. Car je suis quelqu’un d’hypersensible, qui vit avec beaucoup d’intensité, et peut aller facilement aux extrêmes, de la joie et de l’émerveillement à la souffrance qui paralyse. On vit dans un monde très dur et, parfois, il devient difficile de ne pas se noyer. Je connais la chanson. Et mon corps en a terriblement souffert. Mais, j’ai compris que mon hypersensibilité est aussi un super pouvoir et je m’en sert « positivement ». Cet album porte une dose importante de joie. De la joie dans la lutte.

Il est touchant que cette joie de vivre mette en avant la langue du peuple le plus meurtri des aborigènes chiliens. Vous chantez « Ayulen » (joie) en mapudungum la langue des amérindiens mapuches. Que représente pour vous ce peuple, en lutte pour sa dignité depuis plusieurs siècles ? Lutte qui a pris une force renouvelée en cette dernière décennie.

Une lutte qui est à nouveau violemment réprimée par la police de l’Etat chilien. Se connecter avec la langue et la culture mapuche, c’est se connecter à l’histoire des origines, se connecter à la culture d’avant l’arrivée des espagnols et autres européens. C’est aussi se connecter aux faits néfastes de la colonisation, qui ont affecté tous les peuples autochtones. La langue Mapuche et la sonorité du charango (petite guitare à cordes pincées, ndlr), que ma mère m’a offert pour mes 15 ans!, et dont je joue sur  « Ayulen », sont deux façons de me relier à mon histoire ancestrale. Les mapuches sont des humains très connectés à la terre, et dont la principale valeur de vie est l’autonomie. Au Chili le racisme à l’encontre des amérindiens est encore très fort. La voix d’Elisa Loncon en est un symbole fort (Universitaire spécialisée dans l’étude des langues autochtones, issue du peuple mapuche au Chili et militante de longue date pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones, rlle présidait la commission chargée du projet d’une nouvelle constitution nationale, dans la perspective d’arriver à une véritable libération des héritages de la dictature militaire, ndlr). « Ayulen » a été composée dans un élan de grande éspérance et de joie sociale.

« Ayulen », sont deux façons de me relier à mon histoire ancestrale. Les mapuches sont des humains très connectés à la terre, et dont la principale valeur de vie est l’autonomie. Au Chili le racisme à l’encontre des amérindiens est encore très fort. La voix d’Elisa Loncon en est un symbole fort (Universitaire spécialisée dans l’étude des langues autochtones, issue du peuple mapuche au Chili et militante de longue date pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones, rlle présidait la commission chargée du projet d’une nouvelle constitution nationale, dans la perspective d’arriver à une véritable libération des héritages de la dictature militaire, ndlr). « Ayulen » a été composée dans un élan de grande éspérance et de joie sociale.

Malheureusement, encore une fois, les forces politiques qui imposent un modèle d’exploitation humaine et de domination économique ont fait échouer ce projet.

Oui, et la déception a été immense. La propagande de l’extrême droite contre ce projet, matraquée par les médias qui sont leur propriété, a eu pour effet de changer la perception et l’opinion publique. Ce fut un moment déprimant.

Vous êtes Alejandra. D’où vient votre nom artistique, Gatica ? C’est un nom de famille ?

C’est le nom de famille de ma mère. Mon père ne m’a pas reconnue. Pourtant, ma mère m’avait inscrite au registre civil chilien sous le nom de mon père. Puis, elle est venue vivre en France quand j’avais à peine un an. Ensuite, après avoir suivie toute ma scolarité sous le nom de mon père, quand j’ai eu la possibilité de prendre la nationalité française, j’ai ajouté le nom de famille de ma mère : Gatica. Ce qui me semblait plus logique. Sur scène, je suis Gatica depuis dix ans.

Quelle était votre vie artistique avant Gatica?

J’étais la chanteuse du groupe 26 Pinel. Un groupe de chanson française, avec lequel j’ai enregistré deux albums et beaucoup tourné pendant 11 ans. Quand cette aventure a pris fin, j’ai intégré un groupe de pop jazz, Some Like It Odd, avec lequel j’ai enregistré un album en 2008 (sur Harmonia Mundi). En parallèle, je chantais de la salsa et aussi dans un ensemble vocal a capella féminin et très engagé dans l’Essonne.

Dans votre tracklisting on retrouve un chant d’amour déchirant de la poétesse chilienne Violeta Parra. Que vient-elle faire dans votre répertoire de 2024 ?

J’ai beaucoup hésité à intégrer cette chanson d’amour désespéré. Car je m’étais sortie de ce genre d’affaire et je n’en veux plus dans ma vie. Pourtant, j’aime cette chanson, j’aime ce nouvel arrangement. Et puis, c’est sur un rythme de lamento mapuche.

Il y a aussi cette prise de conscience de la femme qui donne tout, qui a aimé malgré tout et qui, à la fin, comprend qu’elle n’a rien. Cette chanson, je la connais depuis mon enfance, car ma mère écoutait beaucoup Violeta Parra, l’une des musiciennes importantes du Chili et d’Amérique Latine.

Vous avez composé presque la totalité de l’album. « Altamar », le morceau titre, est le seul que vous avez co-composé, avec le réalisateur Alex Finkin ?

J’ai écrit les paroles et il a composé la musique. Cela c’est produit juste à la fin des séances d’enregistrement. Quand il m’a fait écouter cet air, j’ai revu le grand large dont j’avais rêvé lors de ma période dépressive. C’était magique. Je me suis mise à écrire et boucler cette chanson a été plus rapide que de coutume. Elle parle de changement, de peau, de mode de vie, de perspectives nouvelles et de voies qui s’ouvrent…

On change de latitude et d’attitude. Vous chantez aussi « Embrassons-nous », comme une prière dans un concert de sourds. Trouvez-vous qu’on ne s’embrasse pas assez ?

Déjà je trouve qu’on ne s’embrassait pas beaucoup, puis ils ont interdit carrément à la population de s’embrasser. C’en a été trop ! J’allais visiter ma vieille maman et je ne pouvais pas l’embrasser, car elle avait peur. On l’avait rendue solitaire, fermée, privée de sa sensibilité. A peine levés les confinements, nous avons joué face à des gens masqués. Au milieu des concerts, je demandais aux gens de lever leurs masques pour me permettre de voir leurs visages, leurs sourires. Les gens enlevaient les masques et s’exclamaient : « merci, merci ». C’était fou.

Déjà je trouve qu’on ne s’embrassait pas beaucoup, puis ils ont interdit carrément à la population de s’embrasser. C’en a été trop ! J’allais visiter ma vieille maman et je ne pouvais pas l’embrasser, car elle avait peur. On l’avait rendue solitaire, fermée, privée de sa sensibilité. A peine levés les confinements, nous avons joué face à des gens masqués. Au milieu des concerts, je demandais aux gens de lever leurs masques pour me permettre de voir leurs visages, leurs sourires. Les gens enlevaient les masques et s’exclamaient : « merci, merci ». C’était fou.

Dans votre formation, il y a un trio féminin de base : la violoncelliste Lola Malique et la percussionniste-bassiste Clara Noll, qui vous accompagnent sur tous les morceaux.

J’aime beaucoup travailler avec des femmes. J’aime que mes chansons (de femme) soient interprétées par des femmes. C’est mon projet, je porte tout, de la production à la mise en scène, et avec ces femmes (qui sont aussi mes amies) nous sommes dans la même sensibilité. Dans une ambiance très joyeuse, on s’amuse beaucoup. Il y a aussi la flûtiste argentine Cléa Torales, qui sera avec nous au Café de la Danse, pour la première de Altamar.

Quel a été le déclencheur qui vous a propulsée sur le terrain escarpé de l’art de la scène, de la musique et de la chanson ?

Janis Joplin. Je me revoie à 13-14 ans, en train d’écouter la cassette avec des Big Brothers (que j’ai encore avec moi). A l’époque, on avait très peu d’images des artistes, donc j’avais juste le son de sa musique, de sa voix, elle qui parlait et le public qui riait. J’étais fascinée. Aujourd’hui, c’est moi qui parle beaucoup sur scène !

Vous connaissez la nouvelle scène française depuis un moment. Dans cette période de rétrécissement de l’espace des libertés citoyennes, comment ressentez-vous l’évolution de cette scène ? Reste-elle aussi ouverte qu’il y a 20 ans ?

Non, elle est en train de resserrer. Cette histoire du Covid l’a beaucoup affecté, par la fermeture de salles et l’interdiction de concerts. Puis, depuis la reprise des lives, il y a une avalanche de propositions artistiques, mais les programmateurs disposent de moins d’argent public. Les aides à la culture ont diminué sensiblement. Les budgets ont rétréci et sont dirigés pour faire obstruction aux musiciens créatifs ou critiques du système. Il y a même un haut placé politique qui a demandé au gouvernement de « couper les financements aux gauchistes anti Etat». Alors beaucoup d’artistes sont apeurés, ils n’osent rien dire, et acceptent des conditions de paiement inacceptables il y a trois ans.

Il y a une sorte d’omerta. Les artistes n’osent pas exprimer leur pensée. ll y a de plus en plus d’autocensure, car il y a de la répression dans l’air. L’an dernier quand Izia a osé critiquer Macron lors d’un concert, la police est arrivée le lendemain à l’hôtel. L’espace protégé de la scène dont je parle, il faut que ce soit un espace de liberté, où l’artiste peut dire ce qu’il pense. J’ai vu récemment un documentaire sur Patty Smith, où elle dénonce le fait qu’on demande aux artistes de fermer leurs gueules. Ce n’est pas possible pour un artiste de vivre comme ça.

Ceci dit, je trouve que le système d’aides et de subventions, à la programmation, à la promotion, à la communication, à la production, est trop étroitement lié à la politique. Il n’est pas normal que ce soient les élus municipaux qui décident de la validité ou pas d’une programmation. Avec quel critère ? C’est aberrant ! Tout est fait pour que le mainstream occupe le maximum de place et pour empêcher autant que possible la réalisation de projets créatifs de qualité. Pour satisfaire un public de consommateurs qui n’attend de la musique autre chose que de l’amusement. Je propose de la consolation, pas de la consommation.

GATICA

GATICA

Altamar

(Daydream Music/Dionysiac Tour)

en concert

LE 30 AVRIL, FONTENAY-SOUS-BOIS (LE COMPTOIR)

LE 1ER MARS A PARIS (CAFE DE LA DANSE)